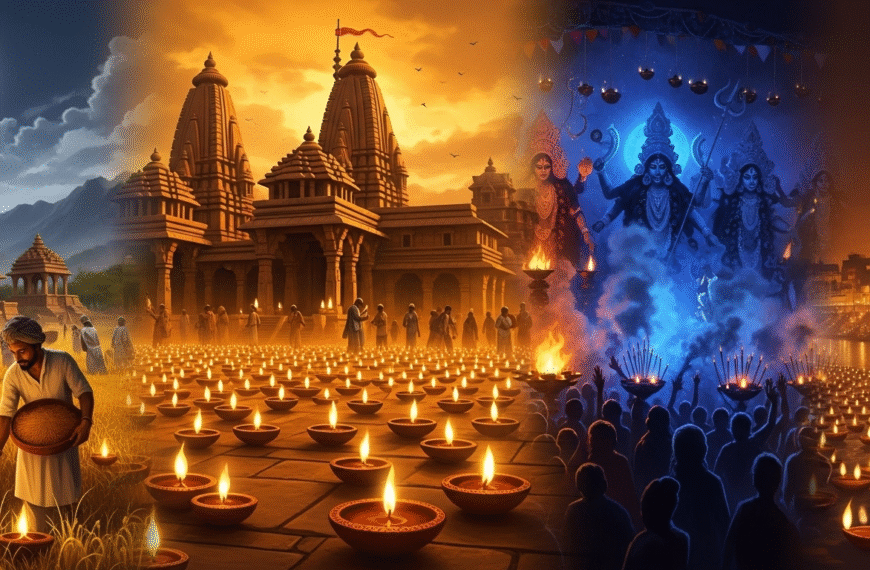

जब पूरा बिहार नदी के घाटों पर उतर आता है, जब लाखों महिलाएं-पुरुष घुटनों तक ठंडे पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तब वह नजारा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह जाता। यह बन जाता है बिहार की सांस्कृतिक धड़कन—छठ महापर्व।

यह कोई साधारण त्योहार नहीं है। यह एक ऐसा पर्व है जहां कोई पंडित नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। सीधे प्रकृति से संवाद। सीधे सूर्य को प्रणाम। और इसके पीछे छिपी हैं हजारों साल पुरानी कहानियां, गहरे वैज्ञानिक कारण, और एक अटूट सामाजिक बंधन।

वैदिक काल से चली आ रही परंपरा

छठ की जड़ें ऋग्वेद तक जाती हैं। जब वेदों में सूर्य सूक्त लिखे गए, तब से ही सूर्य को जीवनदाता माना गया। लेकिन छठ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी बिचौलिये की जरूरत नहीं। न पुजारी, न मंदिर। सीधे खुले आसमान के नीचे, खुली नदी में, खुले दिल से—सूर्य देव को अर्घ्य।

“जल अर्पण करने की यह परंपरा वैदिक काल की उसी प्रथा का हिस्सा है जहां प्राकृतिक शक्तियों का सीधा आह्वान किया जाता था,” बताते हैं पटना के वैदिक विद्वान डॉ. रामनाथ झा।

राम ने भी रखा था छठ व्रत

पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे, तो कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उन्होंने और माता सीता ने व्रत रखा था। उन्होंने डूबते सूर्य की आराधना की और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया।

बिहार के मुंगेर में आज भी एक ‘सीता-चरण मंदिर’ है, जहां माता सीता के पदचिह्न होने का दावा किया जाता है। स्थानीय मान्यता है कि सीता ने यहां गंगा तट पर छह दिन छठ पूजा की थी।

महाभारत से भी जुड़ा है छठ। सूर्य-पुत्र कर्ण रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में अर्घ्य देने का तरीका कर्ण की ही परंपरा माना जाता है।

छठी मैया: वह देवी जो बच्चों की रक्षक हैं

छठ सिर्फ सूर्य की पूजा नहीं, छठी मैया की पूजा भी है। पुराणों में एक कथा है राजा प्रियंवद की। वे निःसंतान थे। यज्ञ से उन्हें पुत्र हुआ लेकिन मृत पैदा हुआ। जब वे श्मशान में प्राण त्यागने को उद्यत हुए, तब आकाश से एक देवी प्रकट हुईं—देवी षष्ठी।

“मैं सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं,” उन्होंने कहा। “मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना हूं। मैं सभी बालकों की रक्षा करती हूं।”

राजा ने देवी की पूजा की और उन्हें स्वस्थ पुत्र मिला। तभी से छठ की परंपरा शुरू हुई—संतान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए।

लोक मान्यता में छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इसीलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके भाई सूर्य की आराधना की जाती है।

चार दिन की कठोर साधना

छठ एक दिन का त्योहार नहीं, चार दिन की तपस्या है।

पहला दिन (नहाय-खाय): व्रती पवित्र स्नान करके सात्विक भोजन करते हैं। शुद्धि का दिन।

दूसरा दिन (खरना): पूरे दिन निर्जल व्रत। शाम को गुड़ की खीर और रोटी से व्रत खुलता है। इसके बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत—बिना खाना, बिना पानी।

तीसरा दिन (संध्या अर्घ्य): शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य। बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, गन्ना लेकर नदी में उतरना। घुटनों तक पानी में खड़े होकर, अस्त होते सूर्य को जल चढ़ाना। रात भर जागरण।

चौथा दिन (उषा अर्घ्य): सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य। इसके बाद ही व्रत खुलता है। प्रसाद ग्रहण करते हैं।

विज्ञान भी मानता है छठ के फायदे

आधुनिक विज्ञान की नजर से देखें तो छठ एक perfect detox प्रोग्राम है।

36 घंटे का उपवास: वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लंबा उपवास ‘ऑटोफैगी’ (Autophagy) प्रक्रिया को सक्रिय करता है। इसमें शरीर की कोशिकाएं अपनी पुरानी, क्षतिग्रस्त सामग्री को खुद साफ कर देती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है।

सूर्योदय-सूर्यास्त का समय: यह कोई coincidence नहीं कि छठ में सूर्य को इन्हीं दो समयों पर अर्घ्य दिया जाता है। इस वक्त सूर्य की पराबैंगनी किरणें सबसे कम हानिकारक होती हैं। शरीर में विटामिन D का संश्लेषण अधिकतम होता है। हड्डियां मजबूत होती हैं। मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है।

जल चिकित्सा: घंटों ठंडे पानी में खड़े रहना एक प्रकार की hydrotherapy है। रक्त परिसंचरण सुधरता है। मांसपेशियों का तनाव कम होता है। पानी का शांत प्रभाव दिमाग को relaxed करता है।

“छठ एक carefully designed चार-दिवसीय मनो-शारीरिक rejuvenation therapy है,” कहते हैं AIIMS पटना के डॉ. अनिल कुमार।

जाति-वर्ग से परे: समानता का पर्व

छठ की सबसे बड़ी ताकत है इसकी समतावादी प्रकृति। घाट पर अमीर-गरीब, ऊंची जाति-नीची जाति का कोई भेद नहीं। सब एक ही पानी में खड़े हैं। सब एक ही सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। सबके हाथ में एक जैसा प्रसाद।

“नदी के घाट पर कोई CEO है, कोई मजदूर—पर दोनों बराबर हैं। यह सामाजिक बाधाओं को तोड़ता है,” बताती हैं समाजशास्त्री डॉ. प्रिया सिंह।

शारदा सिन्हा: छठ की आवाज

छठ की आत्मा इसके गीतों में बसती है। ‘केलवा जे फरेला घवद से’, ‘काँच ही बाँस के बहंगिया’—ये गीत हर घर में गूंजते हैं। और इन गीतों को अमर बनाया ‘बिहार कोकिला’ शारदा सिन्हा ने।

दशकों तक उनकी आवाज छठ का पर्याय रही। प्रवासी बिहारियों के लिए उनके गीत घर की याद, संस्कृति से जुड़ाव का माध्यम हैं।

गंगा घाट से वैश्विक मंच तक

आज छठ सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में यमुना और झीलों पर। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई में पार्कों और कृत्रिम तालाबों में। प्रवासी बिहारी जहां गए, छठ को साथ ले गए।

शहरी अपार्टमेंट की छतों पर inflatable pools लगाकर छठ मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर live streaming हो रही है। राजनेता घाटों पर विशेष व्यवस्था करवा रहे हैं।

यह विकास छठ की जीवंतता का प्रमाण है। लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है—इसके मूल लोक चरित्र को कैसे बचाया जाए। नदी का सामूहिक अनुभव, सादगी, पुजारी-मुक्त परंपरा—यह सब कैसे बचे?

एक जीवंत विरासत

छठ सिर्फ त्योहार नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह सिखाता है—प्रकृति के प्रति सम्मान, अनुशासन की शक्ति, सादगी में निहित दिव्यता।

आज जब पूरी दुनिया sustainability और wellness की बात कर रही है, छठ हजारों साल से यही कर रहा है। बिना किसी show-off के। बिना किसी commercial के।

बस एक सूर्य, एक नदी, एक अर्घ्य। और एक अटूट विश्वास।

Also Read | दीवाली: इतिहास के आईने में भारत का प्रकाश पर्व