भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में वृन्दावन से द्वारका तक अनेक स्थलों की यात्रा की और प्रत्येक स्थान की सभ्यता व संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी बाल लीलाओं की भूमि ब्रजभूमि से लेकर मथुरा में कंस वध, उज्जैन में गुरुकुल शिक्षा, मालवा क्षेत्र में परशुराम से सुदर्शन-प्राप्ति, विदर्भ से रुक्मिणी का हरण तथा पश्चिमी तट पर द्वारका नगरी की स्थापना तक – हर चरण का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्त्व है। इस शोध लेख में हम श्रीकृष्ण के जीवन-पथ से जुड़े इन प्रमुख स्थलों की यात्रा करेंगे और देखेंगे कि इन क्षेत्रों की संस्कृति पर कृष्ण का क्या प्रभाव रहा है। साथ ही संदर्भ स्वरूप प्राचीन शास्त्रीय श्लोकों एवं कथाओं का उल्लेख किया जाएगा।

ब्रजभूमि वृन्दावन की बाल लीलाएँ और सांस्कृतिक प्रभाव

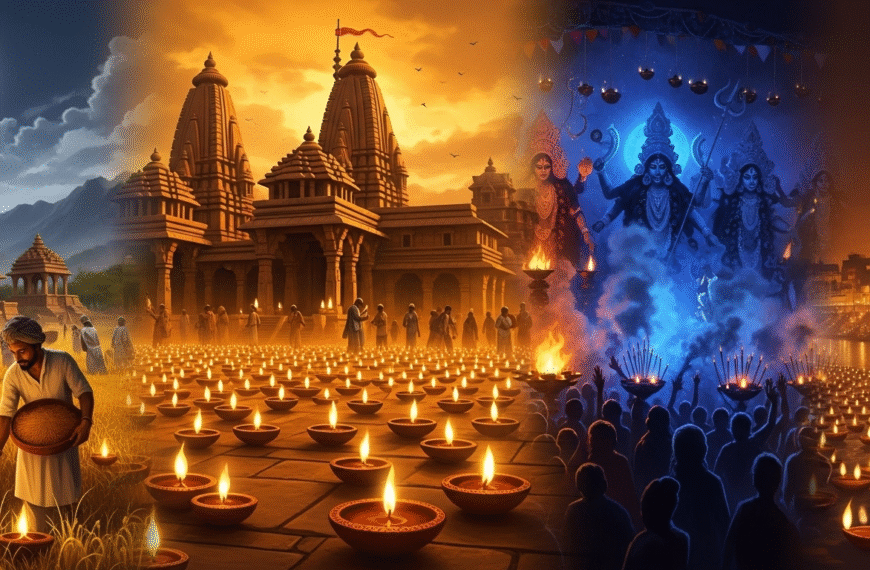

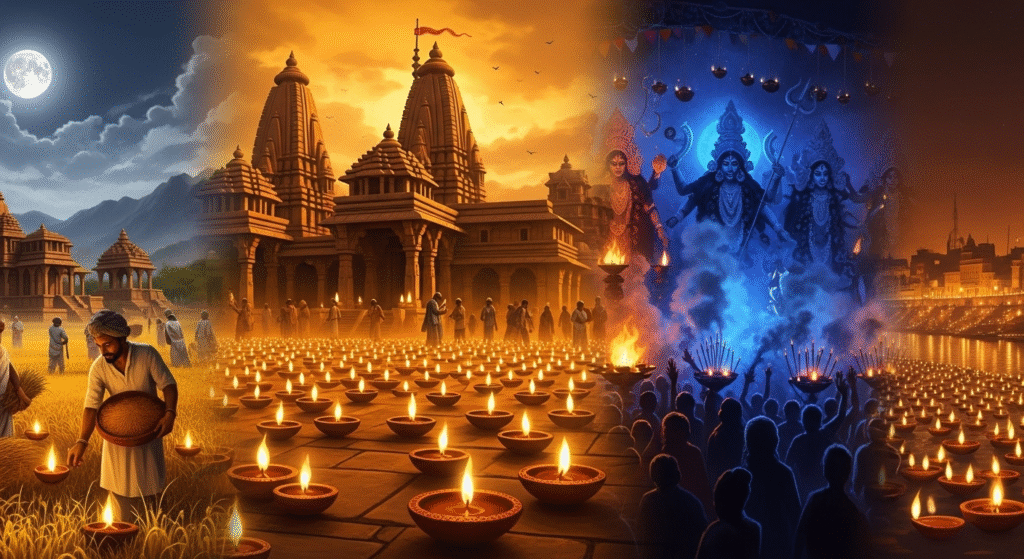

यमुना तट पर स्थित वृन्दावन के केशी घाट – यह ब्रजभूमि का पावन स्थल है जहां श्रीकृष्ण ने बचपन की असंख्य लीलाएँ कीं। वृन्दावन तथा संपूर्ण ब्रज क्षेत्र (जिसमें गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन आदि शामिल हैं) को कृष्ण की बाल लीलाओं का भूमि माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि श्रीकृष्ण ने अपना अधिकांश बचपन यहीं व्यतीत किया, इसी कारण वृन्दावन को वैष्णव सम्प्रदाय में अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। आज वृन्दावन नगर में लगभग 5,500 मन्दिर हैं जो राधा-कृष्ण की आराधना को समर्पित हैं। इन लीलास्थलों से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराओं ने ब्रज की सभ्यता को अनुप्राणित किया – रासलीला नृत्य-नाटक, बरसाने की लठमार होली, जनमाष्टमी उत्सव, तथा ब्रज भाषा में रची गई साखियाँ और भजन इसी प्रभाव के उदाहरण हैं। करोड़ों कृष्ण-भक्त प्रति वर्ष ब्रजभूमि की तीर्थयात्रा करते हैं और कृष्ण की बाल लीलाओं को उत्सवों के रूप में पुनर्जीवित करते हैं। ब्रज क्षेत्र वास्तव में कृष्ण-भक्ति का केंद्र बनकर भारत की लोकसंस्कृति व अध्यात्म को समृद्ध करता आ रहा है।

मथुरा: जन्मभूमि, कंस-वध और तीर्थ परंपरा

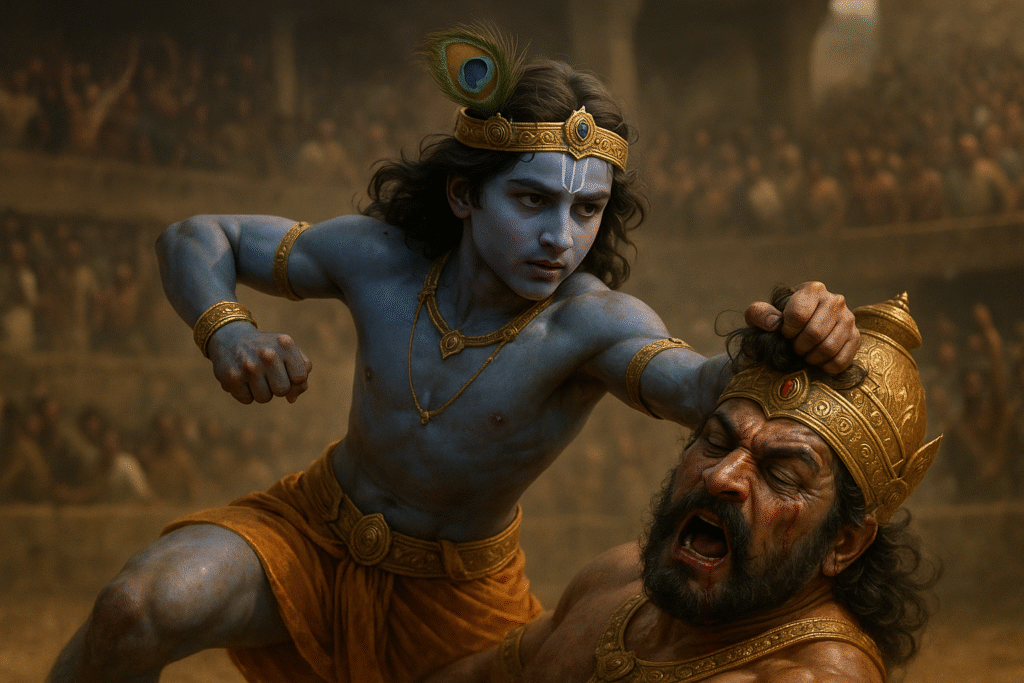

ब्रजक्षेत्र के हृदय में स्थित मथुरा वह नगरी है जहां कृष्ण ने अवतार लिया। हिन्दू धर्मग्रंथों के अनुसार मथुरा स्थित कृष्ण जन्मस्थान कारागार में देवकी-वसुदेव के पुत्र रूप में कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के अत्याचारों से पीड़ित इस भूमि को कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर मुक्त कराया। मथुरा प्राचीन समय में शूरसेन राज्य की राजधानी थी जिसे कंस शासित करता था। कंस-वध के बाद कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर बैठाया और मथुरा में धर्म और न्याय की स्थापना की। कृष्ण जन्मभूमि होने के कारण मथुरा को हिंदू धर्म में सात सबसे पवित्र पुरियों (सप्तपुरी) में स्थान मिला है। इसे मोक्षदायिनी नगरी माना गया है जहां दर्शन मात्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हर वर्ष जन्माष्टमी का उत्सव मथुरा में अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है – भक्तजन रात भर जागकर बालकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। मथुरा की संस्कृति में कृष्ण-कथा, भगवत पूजा, और अखाड़ा एवं शैव-वैष्णव परंपराओं का अद्भुत समन्वय दिखता है। इन सबने मिलकर मथुरा को एक जीवंत तीर्थ एवं सांस्कृतिक केंद्र बनाए रखा है।

उज्जैन में संदीपनि आश्रम: शिक्षा और सुदामा संगम

कंस वध के पश्चात कृष्ण ने राजकाज छोड़ कुछ समय शिक्षाग्रहण के लिए उज्जयिनी (उज्जैन) का रुख किया। उज्जैन स्थित गुरु संदीपनि का आश्रम वह पवित्र स्थान है जहां कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम ने 64 दिन-रात में चौषठ कलाएँ एवं समस्त वेद-शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। यह आश्रम अवंतिपुर (प्राचीन उज्जैन) में था और आज भी वहां सरस्वती नदी के किनारे संदीपनि आश्रम स्मारक रूप में स्थित है। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा स्वरूप कृष्ण-बलराम ने अपने गुरु को वचन दिया कि वे उनकी कोई भी इच्छा पूर्ण करेंगे। गुरु संदीपनि ने अद्भुत दक्षिणा मांगी – उनके पुत्र को वापस ले आओ जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में डूबकर मर गया था। कृष्ण ने यह आग्रह सहर्ष स्वीकार किया। दोनो भाई रथ पर सवार होकर सौराष्ट्र स्थित प्रभास तीर्थ पहुंचे और समुद्र देव से गुरु-पुत्र लौटाने को कहा। समुद्र ने बताया कि एक पंचजन नामक असुर ने बालक का हरण कर लिया है। तब कृष्ण ने समुद्र में उतरकर शंखरूपी पंचजन असुर का वध किया, किंतु बालक उसके पेट में नहीं मिला। आगे वे यमपुरी (समयानि नगरी) गए और पंचजन के शंखनाद से यमराज को उपस्थित होने पर विवश किया। यमराज ने भक्तिपूर्वक कृष्ण-बलराम की अर्चना की और गुरु-पुत्र को तुरंत उनके सुपुर्द कर दिया। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने गुरु संदीपनि की सेवा में असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया। आज उज्जैन के निकट अंकपात क्षेत्र में वह सरोवर है जिसे गुरु सन्दीपनि का सरोवर कहते हैं और मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां श्रीकृष्ण ने गुरु-पुत्र को यमलोक से लौटा कर दिया था।

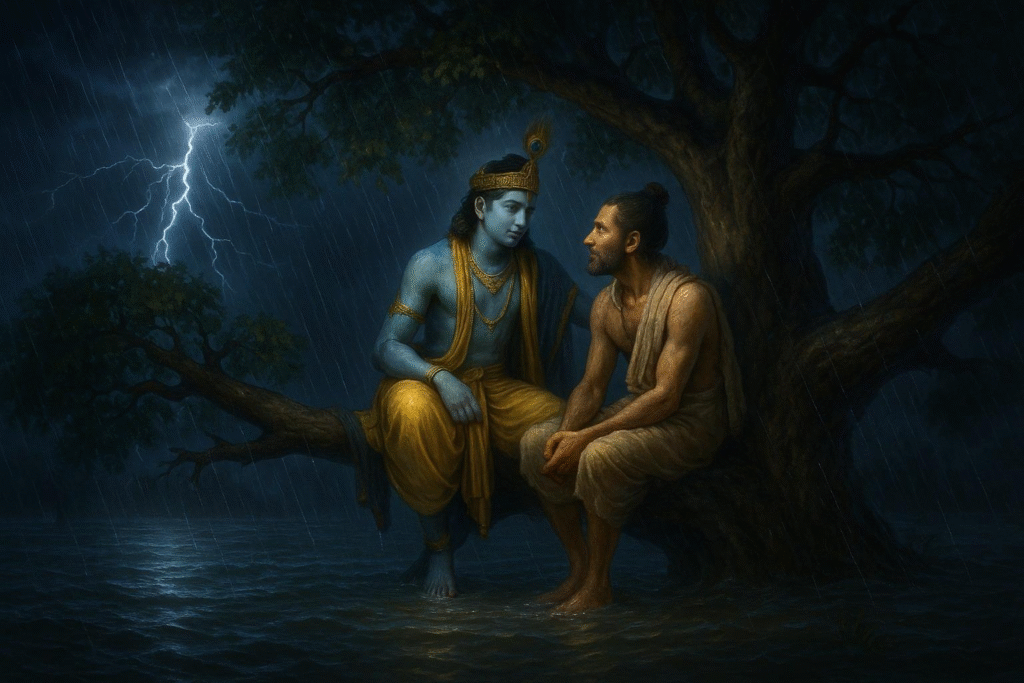

उज्जैन प्रवास का एक और उज्ज्वल पक्ष है – सुदामा के साथ कृष्ण की मित्रता। गुरु संदीपनि के आश्रम में ही कृष्ण की मुलाकात सुदामा से हुई और यहीं से उनकी आत्मीय मित्रता का आरंभ हुआ। सुदामा गरीब ब्राह्मण कुल के थे किन्तु अत्यंत ज्ञानी व भक्त थे। आश्रम के दिनों में घनिष्ठ मित्र बने कृष्ण-सुदामा ने मित्रता की अद्भुत मिसाल कायम की। उज्जैन जिले के नरायण ग्राम में आज एक मंदिर है जो कृष्ण-सुदामा की मित्रता को समर्पित है – ऐसी मान्यता है कि यही स्थान उनके मिलन का साक्षी है। वर्षों बाद जब द्वारका में श्रीकृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा दरिद्र ब्राह्मण जीवन जी रहे थे, तब सुदामा अपनी विपन्न अवस्था में सहायता मांगने कृष्ण के दरबार द्वारका गए। वहाँ कृष्ण ने अपने बालसखा का अत्यंत प्रेम से आदर-सत्कार किया, स्वयं उसके चरण धोए और प्रतिकेस के रूप में आए तंदुल (पोहा) के दाने प्रेमपूर्वक ग्रहण किए। भागवत पुराण में यह प्रसंग वर्णित है कि सुदामा कुछ भी मांगे बिना लौट गए, लेकिन कृष्ण की कृपा से उनके घर पहुँचे तो उनकी कुटिया एक समृद्ध महल में परिवर्तित हो चुकी थी। यह कथा कृष्ण की मित्रता, विनम्रता एवं अनन्य भक्तवत्सलता को दर्शाती है। कृष्ण-सुदामा की कथा आज भी भारतीय जनमानस में सखा-भाव भक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है।

उज्जैन स्थित महार्षि संदीपनि आश्रम का प्रवेशद्वार – यह गुरुकुल परंपरा का जीवंत प्रतीक है जहाँ श्रीकृष्ण ने शिक्षा पाकर धर्म, मित्रता और गुरुभक्ति की आदर्श स्थापना की। उज्जैन नगरी स्वयं प्राचीन शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र रही है (यह अवंतिका पुरियों में से एक है)। श्रीकृष्ण के अध्ययनकाल ने उज्जैन और आसपास के मालवा क्षेत्र को भी गौरव प्रदान किया। आज भी गुरु पूर्णिमा पर संदीपनि आश्रम में विशेष पूजा होती है और कृष्ण-बलराम की विद्यालाभ कथा श्रद्धापूर्वक याद की जाती है। कृष्ण द्वारा स्थापित गुरु-शिष्य परंपरा और मित्रता की मूल्यपरक सीख उज्जैन की संस्कृति में गहराई तक समाई हुई है।

जनपाव (परशुराम तीर्थ) पर सुदर्शन चक्र की प्राप्ति

मालवा क्षेत्र में उज्जैन से कुछ दूर विंध्याचल पर्वतमाला की ऊँचाई पर जनपाव पर्वत स्थित है, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। लोकपरंपरा के अनुसार द्वापर युग में एक प्रसंग ऐसा आया जब परशुराम ने पुनः दर्शन देकर श्रीकृष्ण को धर्म की रक्षा हेतु अपना अमोघ आयुध प्रदान किया। कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ राजसूय यज्ञ के पूर्व परशुराम ने कृष्ण को जनपाव पर्वत पर सुदर्शन चक्र भेंट किया। श्रीकृष्ण ने विनम्रता और भक्ति के साथ परशुराम से यह चक्र ग्रहण किया जो आगे चलकर महाभारत युद्ध सहित अनेक अवसरों पर धर्मस्थापना का अस्त्र बना। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में स्थित इस जनपाव तीर्थ पर आज परशुराम मंदिर है जहाँ परशुराम जयंती पर भारी मेलाऔर पूजा का आयोजन होता है। कृष्ण द्वारा परशुराम से सुदर्शन-प्राप्ति की यह कथा दर्शाती है कि विष्णु के दो अवतारों का यह मिलन धरती पर अधर्म के विनाश हेतु सुनिश्चित था। सांस्कृतिक रूप से देखें तो जनपाव पर्वत को कृष्ण-परशुराम संवाद ने एक पवित्र तीर्थ में परिवर्तित कर दिया है – यहाँ प्रतिवर्ष श्रद्धालु उनकी लीलाओं को स्मरण करते हैं और धर्म की रक्षा का संकल्प लेते हैं। वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार कृष्ण पथ सर्किट के अंतर्गत जनपाव को एक प्रमुख कृष्ण-पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना भी बना रही है।

विदर्भ से रुक्मिणी हरण और अमझेरा में रुक्मी पर विजय

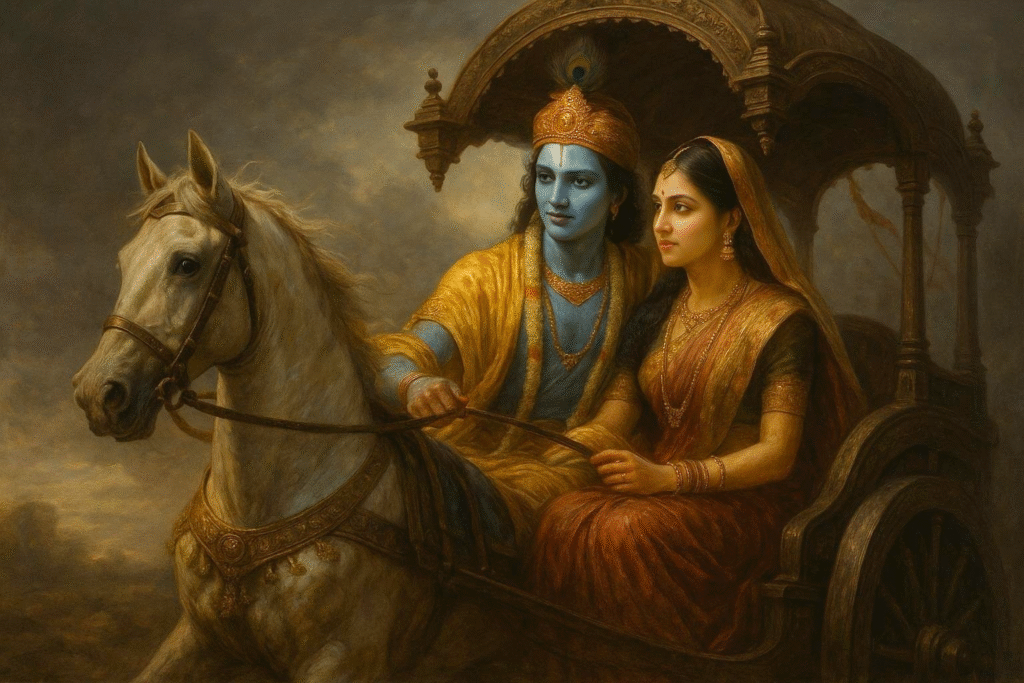

श्रीकृष्ण के जीवन की एक रोमांचक घटना उनके द्वारा विदर्भराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी का हरण है। भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार रुक्मिणी विदर्भ राज्य (आज के महाराष्ट्र) की राजकुमारी थीं, जिन्होंने मन ही मन कृष्ण को पति रूप में चुना था। परंतु उनके भाई रुक्मी ने बिना रुक्मिणी की इच्छा के उसका विवाह चेदिराज शिशुपाल से तय कर दिया था। तब रुक्मिणी ने एक पत्र के द्वारा कृष्ण को संदेश भेजा कि वे आकर उन्हें विवाह मंडप से ले जाएं। श्रीकृष्ण ने विदर्भ की राजधानी कुण्डिनपुर में पहुंचकर रुक्मिणी का हरण किया और अपने रथ में बिठाकर पश्चिम दिशा की ओर निकल गए। यह देखकर रुक्मी क्रोधित हो उनका पीछा करते हुए बड़ी सेना लेकर आ पहुँचा। मार्ग में कृष्ण और रुक्मी का आमना-सामना हुआ जहाँ घमासान युद्ध छिड़ गया। श्रीकृष्ण ने अपने पराक्रम से रुक्मी को परास्त किया और उसकी आक्रमकता के दंडस्वरूप उसका मान भंग कर दिया।

इस घटना से संबंधित एक स्थानीय परंपरा मध्यभारत में प्रचलित है। कहा जाता है कि रुक्मी से यह युद्ध वर्तमान मध्य प्रदेश के धार ज़िले में अमझेरा नामक स्थान के पास संपन्न हुआ था। अमझेरा को कुछ विद्वान प्राचीन कुंडिनपुर के निकटवर्ती क्षेत्र से जोड़ते हैं और मानते हैं कि रुक्मी के पराजय की स्मृति वहाँ के लोकगीतों और गाथाओं में आज तक जीवित है। अमझेरा में रुक्मणी देवी मंदिर तथा कृष्ण-रुक्मिणी विवाह से जुड़े स्थल बताए जाते हैं, जिन्हें श्रद्धालु सम्मान से देखते हैं। धार और अमझेरा क्षेत्र पर कृष्ण की इस लीला का सांस्कृतिक प्रभाव ऐसा है कि मित्रता, प्रेम और शौर्य की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। यह प्रसंग कृष्ण के उस पक्ष को उजागर करता है जहाँ वे सच्चे प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए राजनैतिक और सैन्य पराक्रम दिखाने से भी पीछे नहीं हटे। रुक्मिणी हरण द्वारा कृष्ण ने जगत को यह संदेश दिया कि आध्यात्मिक प्रेम (रुक्मिणी को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है) को कोई बांध नहीं सकता, और अधर्म पर धर्म की विजय अवश्यंभावी है। आज द्वारका सहित पूरे भारत में रुक्मिणी-कृष्ण विवाह उत्सव मनाए जाते हैं, जो कि इसी घटना की स्मृति हैं। विशेषकर गुजरात के द्वारका नगर में स्थित रुक्मिणी देवी मंदिर में यह पर्व श्रद्धा से मनाया जाता है, जहाँ रुक्मिणी के रूप में देवी लक्ष्मी की आराधना होती है।

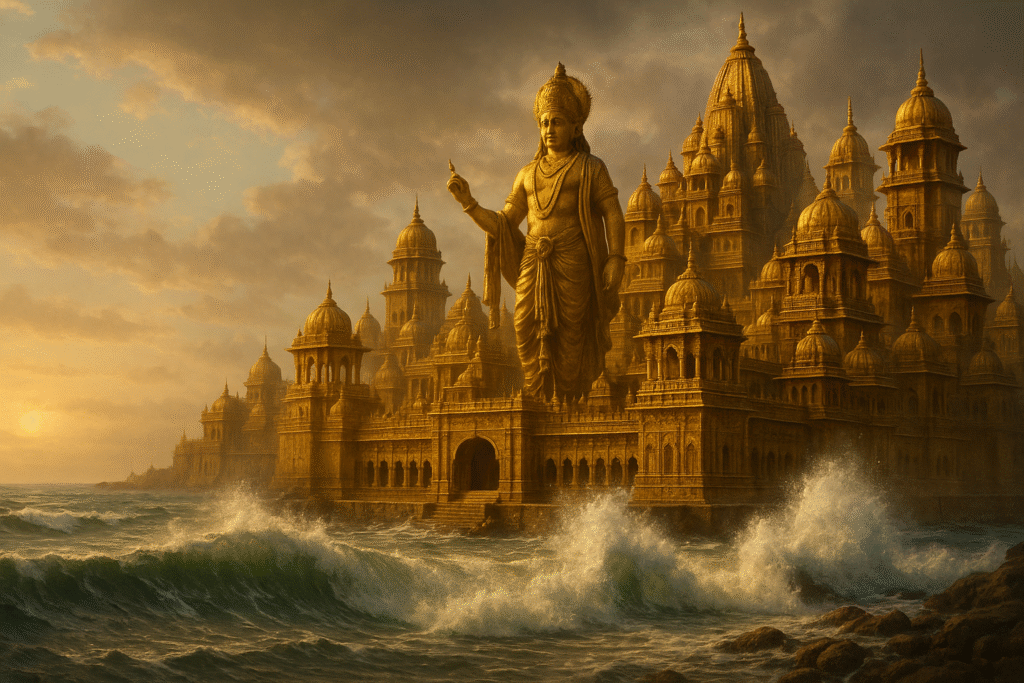

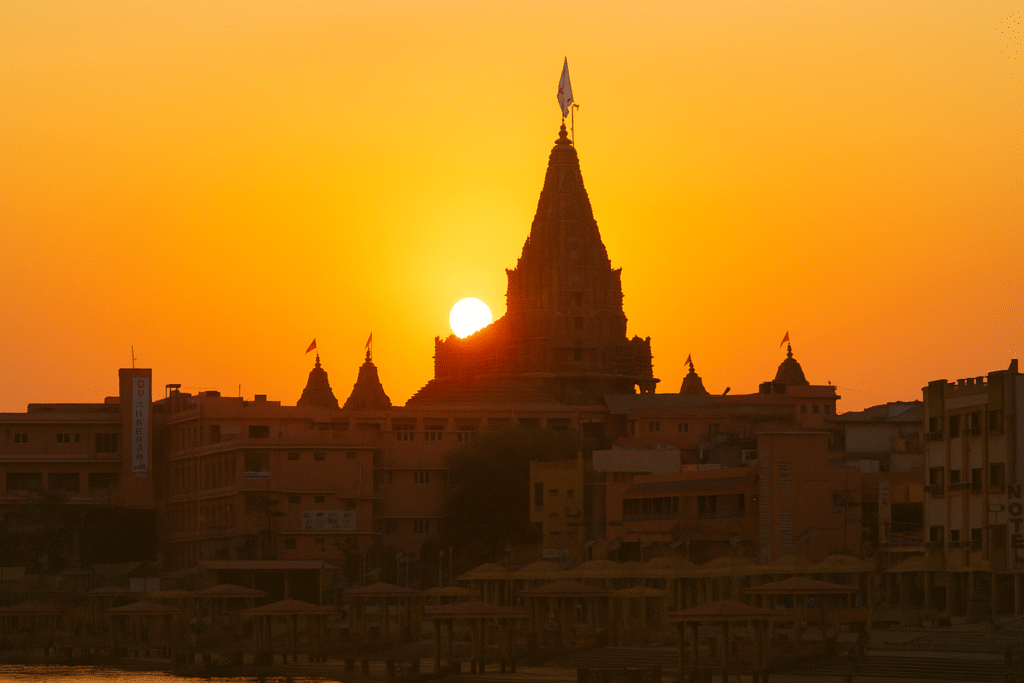

द्वारका: श्रीकृष्ण द्वारा समुद्र में स्थापित स्वर्णनगरी और उसकी विरासत

श्री द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका – प्राचीन शास्त्रों में वर्णित श्रीकृष्ण की राजधानी द्वारका आज गुजरात राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थस्थल है। मत्स्य, हरिवंश, भागवत तथा विष्णु पुराण आदि के अनुसार मथुरा पर जरासंध के लगातार आक्रमणों से यदुवंश की रक्षा हेतु श्रीकृष्ण ने एक नयी सुदृढ़ नगरी बसाने का निश्चय किया था। कहते हैं उन्होंने पश्चिम समुद्र तट पर एक स्थल चुना जहाँ विश्वकर्मा ने उनके आग्रह पर समुद्र से भूमि बाहर निकालकर द्वारका नगरी का निर्माण किया। महाभारत, स्कन्द पुराण आदि में इस नगरी को द्वारावती कहा गया। यह एक अद्भुत सुनहरी नगरी थी जिसे “द्वारों (फाटकों) का नगर” कहा जाता था और जिसमें प्रवेश के कई भव्य द्वार बने थे। द्वारका में श्रीकृष्ण ने अपनी राजधानी स्थापित की और यहीं से यदुकुल का संचालन किया। महाभारत काल में यह नगर यदवों की शक्तिशाली राजधानी थी जहाँ से श्रीकृष्ण ने धर्म एवं नीति से शासन किया और पांडवों की विभिन्न प्रकार से सहायता की।

धर्मग्रंथों में द्वारका को अत्यंत पवित्र तीर्थ माना गया है। गरुड पुराण में वर्णित है:

“अयोध्या मथुरा माया काशी काँची अवंतिका ।

पूरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका: ॥”

अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार (माया), काशी, कांची, अवंतिका (उज्जैन) तथा द्वारका – ये सात नगरियाँ मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। द्वारका इन मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में सम्मिलित है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट होता है। आदिशंकराचार्य ने भी द्वारका को चार धामों (बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम, द्वारका) में स्थान देकर इसे राष्ट्रीय तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित किया। आज द्वारका नगरी में स्थित द्वारकाधीश मंदिर (जिसे जगतमंदिर भी कहते हैं) श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। पाँच मंजिला यह प्राचीन मंदिर शिला पत्थरों से निर्मित है और इसके शिखर पर 52 गज ऊँचा ध्वज फहरता है। प्रति दिवस मंदिर पर सूर्य और चंद्र चिन्ह वाली पताका बदली जाती है जो प्रतीक है कि जब तक सूर्य-चंद्र विद्यमान हैं, श्रीकृष्ण भी द्वारका में विराजमान रहेंगे।

द्वारका की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। यहाँ हर वर्ष जन्माष्टमी उत्सव विशाल स्तर पर मनाया जाता है जिसमें देश-विदेश से भक्तजन उमड़ते हैं। विशेषकर होली (फल्गुन पूर्णिमा) के समय गुजरात के विभिन्न समुदायों के हज़ारों श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका पहुँचे ये यात्री भक्तिगीत गाते और गरबा नृत्य करते हुए अपने आराध्य द्वारकाधीश के साथ होली मनाते हैं – इस दौरान द्वारका की सड़कों पर रंग और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। द्वारका के समीप ही समुद्र में वह प्रसिद्ध स्थान भालका तीर्थ (प्रभास क्षेत्र) है जहाँ श्रीकृष्ण ने लीला के अंत में देह त्याग किया था; इससे कुछ ही समय पश्चात मान्यता अनुसार द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। आधुनिक काल में समुद्र के भीतर पुरातत्वविदों द्वारा द्वारका के प्राचीन अवशेष खोजे गए हैं, जो कृष्ण-कालीन नगरी के उल्लेख को ऐतिहासिक आधार देते हैं। वर्तमान द्वारका शहर उसी प्राचीन द्वारका की स्मृति पर बसा एक जीवंत नगर है, जिसकी अर्थव्यवस्था व संस्कृति का केंद्र कृष्ण भक्ति है। यहां की लोक कथाओं, उत्सवों, और जीवनशैली में आज भी कृष्णलीला प्रतिबिंबित होती है। इस प्रकार द्वारका भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में धर्म, इतिहास और पुराण की संगमस्थली के रूप में प्रतिष्ठित है।

उपसंहार

श्रीकृष्ण की वृन्दावन से द्वारका तक की यात्रा भौगोलिक रूप से पूरे पश्चिम, मध्य व उत्तर भारत को जोड़ती है और आध्यात्मिक रूप से पूरे देश को कृष्णमय बनाती है। ब्रजभूमि के वन-उपवनों में गोपाल कृष्ण ने प्रेम और आनन्द की लीलाएँ रचीं, मथुरा में अधर्म के विनाश व धर्म की स्थापना की, उज्जैन में विद्याध्ययन से ज्ञान का प्रकाश फैलाया, मालवा के जनपाव में परशुराम से शक्ति प्राप्त कर धर्मरक्षा का संकल्प लिया, विदर्भ और अमझेरा में अपने प्रणयी स्वरूप और शौर्य का परिचय दिया, और अंतत: द्वारका में सुनहरे युग का राज्य स्थापित किया। इन सभी स्थलों की संस्कृति, उत्सवों और लोकजीवन पर कृष्ण का अमिट प्रभाव परिलक्षित होता है – आज भी वृन्दावन की गलियों में राधे-राधे की गूंज, मथुरा के मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम, उज्जैन में गुरु-संदीपनि की गाथा, मालवा में परशुराम-कृष्ण मिलन की याद, और द्वारका में द्वारकाधीश के जयकारे ये प्रमाणित करते हैं कि श्रीकृष्ण का पथ केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि भारत की जीवित सांस्कृतिक धरोहर है। यह सांस्कृतिक यात्रा हमें प्रेम, धर्म, मित्रता और भक्तिभाव का वह संदेश देती है जो युगों-युगों तक प्रासंगिक रहेगा। इस प्रकार “कृष्ण पथेय” न सिर्फ भौतिक यात्रा मार्ग है, बल्कि भारत की आत्मा में बसा आध्यात्मिक पथ है जो सदैव जनमानस का मार्गदर्शन करता रहेगा

लेखक – देवऋषि, दार्शनिक एवं आध्यात्मिक शोधकर्ता